Ein Gastronom und Hotelier hatte durch die Betriebsschließung im Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 hohe Einnahmeausfälle. Der Staat haftet dafür aber nicht, wie der BGH nun entschieden hat. Corona-Hilfen müssten reichen.

Es ist das erwartete Urteil: Es gebe keine Rechtsgrundlage für einen Anspruch auf Entschädigung oder Schadensersatz gegen den Staat, entschied der III. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) am Donnerstag. Schließungen aufgrund eines allgemeinen Lockdowns würden von den Regelungen im Infektionsschutzgesetz (IfSG), die Entschädigungen für staatliche Eingriffe vorsehen, bewusst und gewollt gerade nicht erfasst; deshalb kämen auch Ansprüche aufgrund anderer Rechtsgrundlagen nicht in Betracht (BGH, Urt. v. 17.03.2022, Az. III ZR 79/21).

Der Kläger, ein Inhaber eines Hotel- und Gastronomiebetriebs, war vom 23. März bis zum 7. April 2020 von der Corona-Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg betroffen. In diesem Zeitraum musste er seine Gaststätte schließen und durfte auch keine Personen mehr beherbergen.

Daraufhin begann der Gastronom und Hotelier mit einem Außerhausverkauf und bekam zudem 60.000 Euro durch ein staatliches Soforthilfeprogramm ausgezahlt.

Er machte aber geltend, dass es verfassungsrechtlich geboten sei, ihn und andere Unternehmer darüber hinaus für die Umsatz- und Gewinneinbußen zu entschädigen. Mit seiner Klage auf Entschädigung und Schadensersatz war er bereits vor dem Landgericht und vor dem Oberlandesgericht erfolglos. Nun hat auch der BGH die Revision des Gastronomen zurückgewiesen.

Kein Anspruch, wenn alles dichtgemacht wird

Laut den BGH-Richtern gibt es keine einschlägige Entschädigungsvorschrift für Gewerbetreibende innerhalb des Infektionsschutzgesetzes (IfSG). Der Unternehmer sei – anders als von § 56 Abs. 1 IfSG vorausgesetzt — schließlich nicht gezielt personenbezogen bzw. als infektionsschutzrechtlicher Störer in Anspruch genommen worden. In diesen Konstellationen, in denen zum Beispiel eine Infektionsgefahr von einem bestimmten Betrieb ausgeht, der deshalb vom Staat geschlossen wird, sieht das IfSG eine Entschädigung vor.

Die Corona-Eindämmungsverordnung habe sich hingegen an einen unbestimmten Personenkreis gerichtet, also nicht etwa gezielt den Betrieb des Gastronomen als Ausscheider oder Krankheitsverdächtigen in Anspruch genommen. So stehe ihm nach § 56 Abs. 1 IfSG gerade kein Entschädigungsanspruch zu.

Zudem habe die Verordnung der Bekämpfung der Covid19-Krankheit gedient und nicht deren Verhütung, wodurch auch eine Entschädigung nach § 65 Abs. 1 IfSG nicht in Frage komme. Denn das Coronavirus habe sich schon zum Zeitpunkt des Erlasses der Verordnung ausgebreitet.

Corona-Hilfen statt Staatshaftung

Sowohl eine verfassungskonforme als auch eine analoge Anwendung der beiden Normen haben die BGH-Richter ebenfalls abgelehnt. Der Wortlaut der Normen, die eine Entschädigung bei staatlichen Schließungsanordnungen vorsehen, sei klar und lasse eine ausdehnende Auslegung nicht zu. Zudem sei das IfSG gerade dazu konzipiert, Entschädigungsansprüche auf wenige Fälle zu beschränken.

Schließlich stellt der BGH fest, dass Hilfeleistungen für von der Pandemie betroffene Wirtschaftsbereiche keine Aufgabe der Staatshaftung seien. Das solle vielmehr gemäß dem Sozialstaatsprinzip durch einen innerstaatlichen Ausgleich geschehen – und den habe der Staat mit den Corona-Hilfen bereits vorgenommen.

Über die Autorin

Lisa Knöll

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Aktuelles

Weitere Beiträge der Autorin

Wohnraummietrecht: Keine fristlose Kündigung ohne Pflichtverletzung

Allein ein zerrüttetes Mietverhältnis und selbst eine Strafanzeige gegen die Vermieterin rechtfertigen keine außerordentliche fristlose Kündigung. Der BGH bescheinigte einer Vermieterin, es sei ihr nicht unzumutbar, dass die Mieterin bleibt, obwohl der Konflikt im Mietshaus bereits seit Jahren schwelte. Mit Urteil vom 29.11.2023 (Az. VIII ZR 211/22) hat der Bundesgerichtshof (BGH) klargestellt, dass allein eine Zerrüttung des Mietverhältnisses keine außerordentlich...

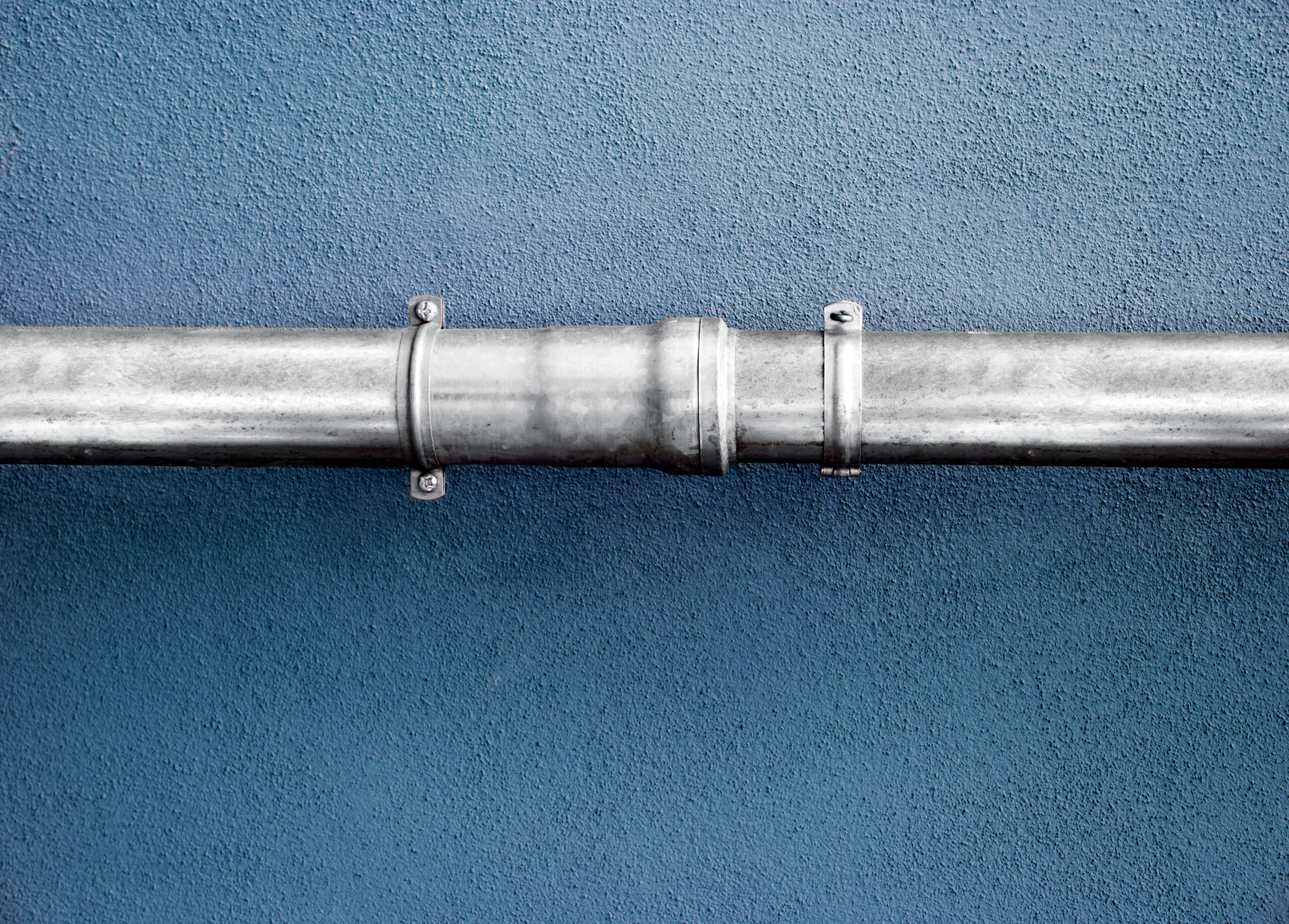

Mängel beim Hauskauf: Keine Aufklärungspflicht über Bleileitungen über Putz

Augen auf beim Häuserkauf und immer an die Fristsetzung zur Mangelbeseitigung denken! (mehr …)