Ungenutztes Bauland kann von Gemeinden zurückgekauft werden, auch Jahrzehnte später noch. Der Bundesgerichtshof hat nun entschieden: 30 Jahre Ausübungsfrist für den Wiederkauf sind nicht unangemessen, selbst wenn es nicht ausdrücklich vereinbart wurde.

Die Prüfung, ob die vereinbarten Leistungen im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages den gesamten Umständen nach angemessen sind (§ 11 Abs. 2 BauGB), bezieht sich auf die wirtschaftliche Angemessenheit und Gesamtbetrachtung von Leistung und Gegenleistung, nicht aber auf einzelne Gesetze. Letzteres bleibt dem Gesetzgeber oder dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten.

Und so entschied der Bundesgerichtshof (BGH) mit Urteil vom 16. Dezember 2022 (AZ.: V ZR 144/21), dass es nicht unangemessen ist, wenn ein städtebaulicher Vertrag ein Wiederkaufsrecht für den Fall vorsieht, dass nach Kaufvertragsabschluss eine vereinbarte Bauverpflichtung des Käufers zur Errichtung eines Wohngebäudes innerhalb von 8 Jahren nicht ausgeführt wird und eine Ausübungsfrist nicht vereinbart ist. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass der Käufer das unbebaute Grundstück zum marktgerechten Preis von der Gemeinde gekauft hatte, er bei Ausübung des Wiederkaufsrechts zur kosten- und lastenfreien Rückübertragung des Eigentums auf Verlangen der Gemeinde zum ursprünglichen Kaufpreis verpflichtet hatte und der Kaufpreis nicht zu verzinsen ist.

Nach § 11 Abs. 2 Satz 1 BauGB müssen die in einem städtebaulichen Vertrag vereinbarten Leistungen den gesamten Umständen nach angemessen sein. Der BGH führte aus, dass bei wirtschaftlicher Betrachtung des Gesamtvorgangs die Gegenleistung nicht außer Verhältnis zu der Bedeutung und dem Wert der von der Behörde — hier der klagenden Gemeinde — erbrachten oder zu erbringenden Leistung stehen und die vertragliche Übernahme von Pflichten auch ansonsten zu keiner unzumutbaren Belastung für den Vertragspartner führen darf.

Gemessen an diesen Grundsätzen ist der städtebauliche Vertrag nach Ansicht des BGH wirksam.

Ausübungsfrist:

Eine Frist zur Ausübung des Wiederkaufsrechts wurde in dem städtebaulichen Vertrag nicht vereinbart. Die Gemeinde hatte das Wiederkaufsrecht mehr als 20 Jahre nach Kaufvertragsabschluss ausgeübt.

Die Vorinstanz (OLG München, Endurteil vom 16.06.2021, 20 U 4632/20), sah in der Gewährung eines Wiederkaufsrechts für die Gemeinde mit einer Ausübungsfrist von 30 Jahren eine unangemessene Vertragsgestaltung im Sinne des § 11 Abs. 2 BauGB.

Dem ist der BGH nicht gefolgt. Zu Recht!

Die Ausübungsfrist von 30 Jahren folgt direkt aus § 462 Satz 1 BGB. Der Umstand, dass gar keine Ausübungsfrist vereinbart wurde, kann in die Abwägung der Angemessenheitsentscheidung deshalb schon gar nicht einfließen.

Eine Ausübungsfrist von 30 Jahren kann für sich allein auch keine Unangemessenheit des städtebaulichen Vertrages begründen. Zu einer solchen Bewertung sind die Gerichte – mit Ausnahme des Bundesverfassungsgerichtes – gar nicht befugt. Der Gesetzgeber hat bereits mit Erlass des § 462 Satz 1 BGB entschieden, dass ein solcher Zeitraum angemessen ist. Das zeigt sich schon an § 307 Abs. 3 BGB. Denn eine Kontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen nur zur erfolgen hat, wenn vom Gesetz abgewichen wird. Die Gerichte sind an das Gesetz gebunden!

Zudem hat die Angemessenheitsprüfung anhand der gesamten Vertragsgestaltung zu erfolgen und sich nicht nur an einzelnen Normen zu orientieren. Als Prüfungsmaßstab der Angemessenheit eines städtebaulichen Vertrages ist § 11 Abs. 2 BauGB heranzuziehen. Es kommt also auf eine Gesamtbetrachtung an. Das heißt, dass vorteilhafte Klauseln nachteilige Klauseln ausgleichen können und der Vertrag daher insgesamt als angemessen bewertet werden kann. Bei einer reinen AGB-Kontrolle kommt es im Gegensatz dazu ausschließlich auf jede einzelne Klausel an. Da die einschlägigen gesetzlichen Regelungen im Rahmen von § 11 Abs. 2 BauGB aber wertungsmäßig zu berücksichtigen sind, steht die Ausübungsfrist von 30 Jahren an sich einer Angemessenheit nicht entgegen.

Angemessenheit anhand der wirtschaftlichen Gesamtbetrachtung:

Die Angemessenheit und somit die Wirksamkeit eines vereinbarten Wiederkaufsrechts setzt nach dem BGH auch nicht voraus, dass dem Käufer das Grundstück unterhalb des Verkehrswertes verkauft wird. Gegenteiliges würde beihilfe- und haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten und Gemeindepflichten widersprechen.

Auch die Pflicht des Käufers, das Grundstück im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans bebauen zu müssen, stellt für sich keine schwerwiegende Belastung dar. Denn die Vorgaben des Bebauungsplans müssen sowieso eingehalten werden. Die hier vereinbarte Bebauungsfrist von acht Jahren ist auch nicht unangemessen kurz.

Selbst der vereinbarte Wiederkaufspreis führt nicht zur Unangemessenheit der Regelung, da dies der gesetzlichen Zweifelsregelung entspricht. Gleiches gilt bezüglich der Pflicht des Käufers zur lastenfreien Rückübertragung.

Dass der ursprüngliche Kaufpreis nicht zu verzinsen ist, entspricht dem Umstand, dass der Käufer auch nicht verpflichtet ist, gezogene Nutzungen an den Verkäufer und Wiederkäufer herauszugeben.

Schutz des Käufers durch Ermessensentscheidung

Auch die Vereinbarung von Ausnahmeregelungen für Härtefälle, die ein Wiederkaufsrecht ausschließen, sind keine Voraussetzung für eine angemessene Vertragsgestaltung im Rahmen eines Wiederkaufsrechts. Denn die Gemeinde hat durch das vereinbarte Wiederkaufsrecht „nur“ ein Recht inne und konnte entscheiden, ob sie das Recht ausübt oder nicht. Bei Entscheidungen über die Ausübung vertraglicher Rechte ist die Gemeinde an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebunden. Die Gemeinde muss daher einer Ermessensentscheidung treffen, insbesondere ob die Ausübung des Wiederkaufsrechts im Interesse der Sicherung des mit ihm verfolgten Zwecks geboten ist oder eine vermeidbare Härte darstellt. Umstände, die die Gemeinde dazu veranlassen mussten, von der Ausübung des Wiederkaufsrechts abzusehen, sind – wenn sie überhaupt festgestellt und/oder ersichtlich sind – ebenfalls zu berücksichtigen.

Diese Ermessensentscheidung unterliegt der gerichtlichen Kontrolle. Der Käufer und Wiederverkäufer sind vor falschen Entscheidungen also ausreichend geschützt.

Empfehlung

Eine 30-Jährige Ausübungsfrist eines Wiederkaufsrechts im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages ist nicht zwingend immer angemessen. Der BGH hat gerade nicht entschieden, dass ein Wiederkaufsrecht 30 Jahre lang per se zulässig und wirksam ist; es ist lediglich nicht von vornherein unwirksam. Denn es kommt auf eine Gesamtbetrachtung der vertraglichen Gestaltung des städtebaulichen Vertrages an, die nicht immer zu Gunsten der Gemeinden ausfallen muss.

Unabhängig davon empfiehlt es sich im Ergebnis, Ausübungsfristen von Anfang an zu vereinbaren, um Streitigkeiten wie diese zu vermeiden.

Lisa Knöll, Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht ist spezialisiert auf Immobilienwirtschaftsrecht und macht gerade Ihren Fachanwalt für Verwaltungsrecht. https://de.linkedin.com/in/lisa-kn%C3%B6ll-0a293a13b

Über die Autorin

Lisa Knöll

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Aktuelles

Weitere Beiträge der Autorin

Wohnraummietrecht: Keine fristlose Kündigung ohne Pflichtverletzung

Allein ein zerrüttetes Mietverhältnis und selbst eine Strafanzeige gegen die Vermieterin rechtfertigen keine außerordentliche fristlose Kündigung. Der BGH bescheinigte einer Vermieterin, es sei ihr nicht unzumutbar, dass die Mieterin bleibt, obwohl der Konflikt im Mietshaus bereits seit Jahren schwelte. Mit Urteil vom 29.11.2023 (Az. VIII ZR 211/22) hat der Bundesgerichtshof (BGH) klargestellt, dass allein eine Zerrüttung des Mietverhältnisses keine außerordentlich...

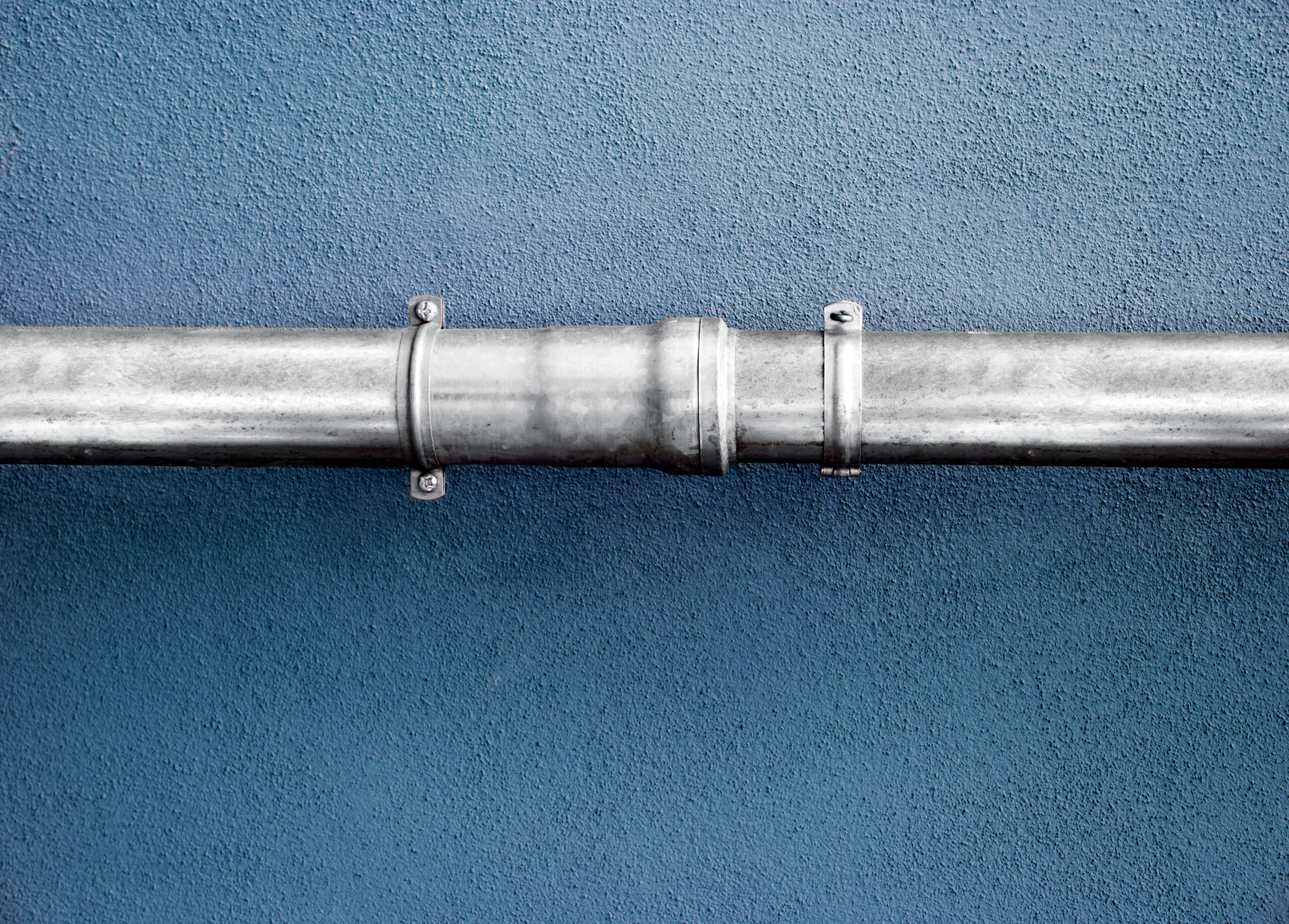

Mängel beim Hauskauf: Keine Aufklärungspflicht über Bleileitungen über Putz

Augen auf beim Häuserkauf und immer an die Fristsetzung zur Mangelbeseitigung denken! (mehr …)